di Guglielmo Pannullo

Viviamo in un’epoca in cui le crisi internazionali non sono più episodi isolati che riguardano solo la diplomazia o le grandi potenze. Al contrario, ogni tensione geopolitica si riflette in modo diretto sull’economia reale, e dunque sul lavoro, sulle imprese e sul benessere delle famiglie italiane. La guerra in Ucraina, le continue tensioni in Medio Oriente, il confronto tra Israele e Iran e la minaccia concreta di una crisi nello Stretto di Hormuz sono solo alcune delle situazioni che, negli ultimi mesi, stanno incidendo profondamente anche sul nostro mercato del lavoro.

Il conflitto russo-ucraino ha avuto fin da subito un impatto devastante sui costi energetici in Europa. Per un Paese come l’Italia, storicamente dipendente dal gas russo, le conseguenze sono state particolarmente gravi. Le imprese energivore, attive nei settori della ceramica, della siderurgia, della chimica e dell’agroalimentare, si sono trovate di fronte a un’impennata dei costi di produzione, spesso impossibili da assorbire senza ridurre i volumi o ricorrere agli ammortizzatori sociali. In molti casi si è assistito a sospensioni temporanee della produzione, a un rallentamento degli investimenti e, in alcuni territori, all’utilizzo della cassa integrazione per evitare tagli al personale. Allo stesso tempo, l’impennata dei prezzi energetici ha alimentato una dinamica inflattiva che ha progressivamente eroso il potere d’acquisto dei salari, penalizzando soprattutto i lavoratori con redditi medio-bassi e aggravando le difficoltà delle famiglie.

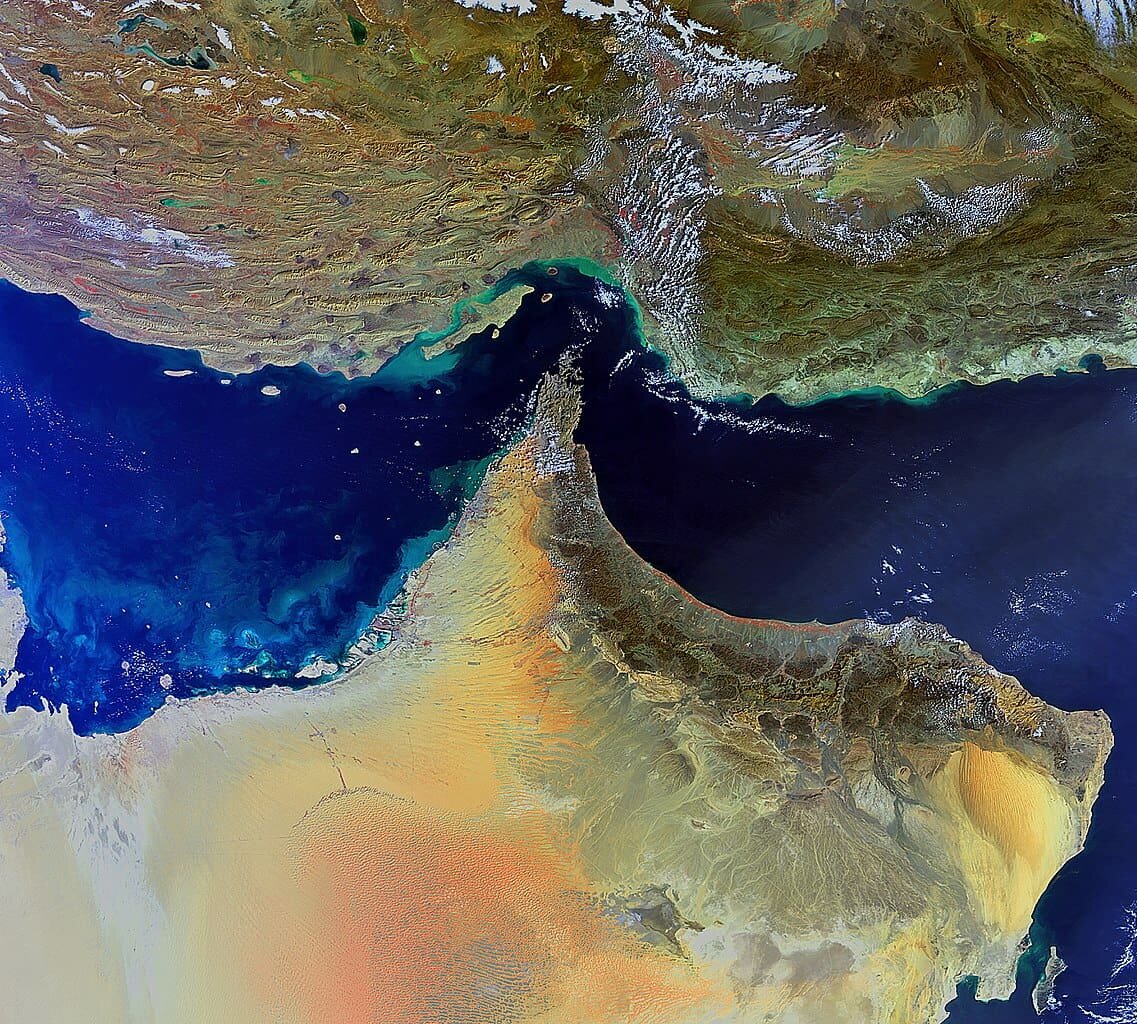

Mentre le ripercussioni del conflitto in Ucraina sono ormai evidenti, le crescenti tensioni tra Israele e Iran aprono un nuovo fronte, con potenziali conseguenze ancora più vaste. Il punto più sensibile di questo scenario è lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale da cui transita circa il 30% delle esportazioni mondiali di petrolio. Secondo quanto riportato da Energia Oltre, un’eventuale chiusura dello Stretto potrebbe far salire il prezzo del greggio fino a 130 dollari al barile, con un impatto immediato su tutti i mercati globali e, di riflesso, sull’economia italiana. Analisti di primissimo piano come Goldman Sachs e JPMorgan hanno già avvertito che il cosiddetto “premio geopolitico” rischia di spingere i prezzi ben oltre la soglia dei 100 dollari, anche in assenza di un blocco totale, ma semplicemente a causa dell’instabilità percepita.

Una nuova impennata dei costi energetici colpirebbe l’Italia in modo trasversale. Il carocarburanti si tradurrebbe immediatamente in un aumento dei costi per i trasporti, con gravi conseguenze per la logistica, l’agricoltura e il commercio. La spesa energetica per famiglie e imprese crescerebbe in modo significativo, comprimendo ulteriormente i consumi interni e provocando nuove difficoltà nella gestione dei bilanci aziendali. A soffrirne sarebbero in particolare le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana ma che spesso hanno una minore capacità di resistere agli shock internazionali. Anche sul fronte occupazionale, uno scenario di inflazione energetica prolungata rischierebbe di determinare una nuova ondata di incertezza, con il rinvio delle assunzioni, la riduzione degli orari lavorativi e, nei casi più critici, la chiusura di attività già fragili.

È importante ricordare, però, che non tutti i settori vivono la crisi allo stesso modo. Se alcune filiere produttive, come l’agroalimentare, il turismo e il tessile, risultano particolarmente esposte agli effetti negativi della geopolitica, altre – come la difesa, la cybersicurezza, la logistica e parte della manifattura tecnologica – stanno conoscendo una fase di crescita. L’aumento della domanda per soluzioni di sicurezza, tecnologia militare e protezione digitale ha infatti generato nuove opportunità occupazionali in segmenti specializzati del mercato, determinando una vera e propria riallocazione di competenze e posti di lavoro. Questo processo, tuttavia, rischia di accentuare le diseguaglianze territoriali e professionali, se non accompagnato da adeguate politiche di formazione, riqualificazione e riconversione.

Tutto ciò conferma quanto sia necessaria una risposta politica lucida e tempestiva. Non è più sufficiente affrontare le emergenze con misure tampone: occorre una strategia industriale nazionale che punti sulla diversificazione delle fonti energetiche, sull’innovazione tecnologica e sulla tutela dei redditi da lavoro. Servono riflessioni reali e azioni concrete sul nucleare (come il Governo sta, giustamente, facendo) e investimenti strutturali e rapidi nelle energie rinnovabili, meglio se puntando sull’autoproduzione ove possibile, nel biometano, nell’idrogeno verde e nel GNL, così come strumenti di sostegno per le imprese più esposte e meccanismi di salvaguardia salariale che proteggano i lavoratori dal peso dell’inflazione generata da fattori esogeni. La contrattazione collettiva, da questo punto di vista, dovrà tornare a essere un luogo centrale di difesa del potere d’acquisto, soprattutto per le fasce più deboli del mondo del lavoro.

Ciò che accade fuori dai nostri confini non può più essere considerato un fenomeno distante o marginale. Oggi, il lavoro in Italia si trova immerso in una rete globale di interdipendenze, dove la stabilità di un porto in Medio Oriente o la rottura di una pipeline nell’Europa dell’Est possono determinare il destino di un’azienda nelle Marche, di un fornaio in Sicilia o di un tecnico informatico a Milano. Per questo, il futuro occupazionale del nostro Paese non potrà che passare da una visione strategica capace di anticipare gli scenari, rafforzare la resilienza e costruire un’economia più autonoma, più sicura e più giusta. Difendere il lavoro significa oggi, più che mai, comprendere il mondo in cui viviamo e reagire con coraggio e visione.

SOCIAL

CONTATTACI

INDIRIZZO

SOCIAL

Via Nizza, 53 – 00198, Roma

Via Nomentana, 56 - 00161 Roma

© copyright 2023 | C.F. 96568340580 | All Rights Reserved.

COME I CONFLITTI INTERNAZIONALI STANNO CAMBIANDO L’OCCUPAZIONE IN ITALIA: dallo Stretto di Hormuz all’inflazione energetica, perché la geopolitica pesa sui nostri salari e sulle imprese

COME I CONFLITTI INTERNAZIONALI STANNO CAMBIANDO L’OCCUPAZIONE IN ITALIA: dallo Stretto di Hormuz all’inf

2025-07-31 10:58

2025-07-31 10:58

Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano )) no author 86807

Estero, geopolitica, stretto-di-hormuz, inflazione,

di Guglielmo Pannullo

IL GRANDE RIPOSIZIONAMENTO: strategie d’impresa nell’era della de-globalizzazione

di Cecilia Capanna

SCENARI INTERNAZIONALI - LIBIA - IL PREZZO DELLA PACE TRADITA: cosa abbiamo perso dopo il 2008

di Marco Bourelly

Italia e USA: alleanza strategica tra sfide globali e nuove opportunità

di Andrea Striano