di Cecilia Capanna

Negli ultimi mesi, il sistema economico globale ha accelerato verso una transizione epocale. La seconda amministrazione Trump, con il suo approccio protezionista e imprevedibile, sta ridefinendo le regole del commercio internazionale. A questa dinamica si sommano altre tensioni sistemiche: la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, le crescenti tensioni tra India e Pakistan e, non da ultima, la sfida cinese in campo tecnologico. In questo scenario frammentato, l’Europa deve affrontare un bivio strategico: adattare le sue ambizioni economiche e industriali, oppure rischiare di essere travolta da una trasformazione che non controlla. Infatti, il paradigma che ha dominato l’economia mondiale negli ultimi trent’anni quello dell’interdipendenza globale, delle supply chain distribuite e della cooperazione multilaterale è in piena crisi. Secondo Michael Strobaek, Chief Investment Officer di Lombard Odier, “In sole tre o quattro settimane stiamo assistendo alla trasformazione dell’ordine mondiale che ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni. L’ordine costituito in materia di sicurezza ed economia viene sgretolato e riscritto per intero quasi quotidianamente”. A sgretolarsi non è solo l’impalcatura diplomatica, ma anche le fondamenta economiche su cui molte imprese europee hanno costruito la propria crescita.

L’ordine globale si frammenta: una nuova geoeconomia

Lo scenario post-pandemico ha dato il via al passaggio da un’economia globale integrata a una realtà frammentata, definita da blocchi regionali che perseguono interessi spesso confliggenti. Questo trend si è intensificato con la seconda amministrazione Trump, il cui approccio economico unilaterale, fatto di dazi generalizzati e ostilità verso le istituzioni multilaterali, punta a spezzare i legami di interdipendenza e rilocalizzare l’industria negli Stati Uniti. Anche i tradizionali alleati, come l’Unione Europea, non sono esenti da queste pressioni. In particolare, la Cina si conferma il principale vettore geopolitico del decennio. Washington punta a contenere la sua ascesa tecnologica nei settori chiave: semiconduttori, intelligenza artificiale, industria 4.0 attivando misure che però coinvolgono anche le imprese europee, sempre più esposte a un campo di gioco dove le regole sono instabili. A questa dinamica di “deglobalizzazione selettiva” si somma una crescente instabilità geopolitica: la guerra in Ucraina, il conflitto Israele-Palestina e le tensioni indo-pakistane non sono solo crisi umanitarie e diplomatiche, ma fattori che perturbano mercati, flussi commerciali e investimenti. L’effetto combinato è un clima di volatilità strutturale in cui le imprese devono ripensare profondamente le proprie strategie operative, finanziarie e di approvvigionamento. Transizione ecologica sotto pressione A complicare il quadro, si aggiunge la pressione crescente sulla transizione ecologica. L’UE, con il Green Deal, aveva avviato una delle più ambiziose strategie di decarbonizzazione al mondo, ponendosi l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, l’attuale contesto geopolitico ed economico impone una riflessione. L’elettrificazione dell’industria, la riduzione delle emissioni e lo sviluppo di una supply chain “green” richiedono investimenti massicci e, soprattutto, stabilità. Oggi, però, le imprese si trovano a dover scegliere tra la sostenibilità ambientale e la resilienza produttiva. L’accesso a materie prime critiche per la transizione: come litio, rame, terre rare è sempre più legato a considerazioni geopolitiche. La dipendenza da fornitori esteri, molti dei quali localizzati in aree instabili, mette in discussione la fattibilità di molte strategie green nel breve termine. In questo contesto, è probabile che la Commissione europea debba ricalibrare il ritmo e le priorità del Green Deal, distinguendo tra misure strutturali di lungo termine e obiettivi tattici da modulare con maggiore flessibilità.

Le imprese di fronte alla nuova realtà In questo scenario ad alta complessità, le imprese non possono più affidarsi a modelli lineari. La stabilità su cui si fondavano le decisioni industriali, commerciali e finanziarie è venuta meno. Al suo posto emerge la necessità di costruire strategie capaci di reggere l’urto di uno scenario disordinato e frammentato. La prima grande trasformazione riguarda le catene di fornitura. Come già anticipato la pandemia ha messo a nudo la fragilità di un modello basato su produzioni delocalizzate e fornitori unici dall’altra parte del mondo. Ma oggi, con la nuova instabilità geopolitica, dai dazi americani alle tensioni nei grandi corridoi commerciali, questa fragilità diventa strutturale. Le imprese sono chiamate a ripensare profondamente il proprio approccio: investire in supply chain più corte, ridondanti e localizzate in aree geografiche più vicine. Il “nearshoring” verso l’Europa dell’Est, il Nord Africa o il Sud Europa si configura come una strategia non solo logistica, ma anche di resilienza sistemica. La seconda leva strategica riguarda l’allocazione degli investimenti. In un mondo in cui la cooperazione globale lascia spazio alla competizione tra blocchi, la crescita diventa selettiva. Emergeranno settori chiave: come l’energia, la difesa, le infrastrutture, la tecnologia che attireranno risorse pubbliche e private. Per le imprese che già operano in questi ambiti, o che riusciranno a riconvertirsi in questa direzione, si aprono opportunità importanti. Anche la manifattura ad alta intensità tecnologica, il digitale industriale e le tecnologie legate alla sostenibilità (dall’idrogeno al riciclo delle materie prime critiche) sono destinati a occupare un ruolo centrale nell’economia del futuro. Infine, cambia il modo stesso in cui si prendono le decisioni. La geopolitica non è più un rumore di fondo, ma un rischio concreto che deve entrare a pieno titolo nei processi di governance aziendale. Le imprese dovranno dotarsi di strumenti nuovi: analisi di scenario, mappature dinamiche dei rischi politici, sistemi di monitoraggio in tempo reale. Ogni investimento, dall’apertura di una nuova sede all’acquisizione di un fornitore, dovrà tenere conto non solo dei rendimenti attesi, ma anche della stabilità regolatoria, delle potenziali sanzioni, dei controlli sull’export o dei cambiamenti improvvisi nei rapporti tra Stati. In sintesi, le aziende che sapranno leggere per tempo la nuova geografia economica e adattarvisi con lucidità strategica saranno quelle che non solo resisteranno agli shock, ma coglieranno le opportunità di un’epoca di transizione.

Una sfida europea, un’opportunità italiana

L’Europa, nel suo complesso, è chiamata a una risposta strutturata. Il concetto di “autonomia strategica” non può più limitarsi al piano militare o digitale, ma deve estendersi a tutta l’economia reale. Rilanciare una politica industriale europea significa coordinare investimenti in infrastrutture, rilocalizzare la produzione critica e sostenere la crescita tecnologica endogena. Le imprese italiane, tradizionalmente forti nei settori manifatturieri, energetici e agroalimentari, hanno l’opportunità di riconfigurare il proprio posizionamento integrando innovazione, sostenibilità e capacità di adattamento. La sfida, in ultima analisi, non è sopravvivere a un mondo più difficile, ma prosperare in un contesto più selettivo. Non sarà il ritorno alla globalizzazione come la conoscevamo, ma nemmeno una chiusura autarchica: si profila una nuova geoeconomia fatta di blocchi interconnessi, filiere regionalizzate e cooperazioni condizionate. Chi saprà muoversi in questo spazio fluido con intelligenza, flessibilità e capacità di visione, sarà protagonista del nuovo ciclo economico.

SOCIAL

CONTATTACI

INDIRIZZO

SOCIAL

Via Nizza, 53 – 00198, Roma

Via Nomentana, 56 - 00161 Roma

© copyright 2023 | C.F. 96568340580 | All Rights Reserved.

IL GRANDE RIPOSIZIONAMENTO: strategie d’impresa nell’era della de-globalizzazione

IL GRANDE RIPOSIZIONAMENTO: strategie d’impresa nell’era della de-globalizzazione

2025-05-29 09:29

2025-05-29 09:29

Array( [86865] => Array ( [author_name] => Emidio SIlenzi [author_description] => [slug] => emidio-silenzi ) [87630] => Array ( [author_name] => Andrea Striano [author_description] => [slug] => andrea-striano ) [89101] => Array ( [author_name] => Antonino Castorina [author_description] => [slug] => antonino-castorina ) [89102] => Array ( [author_name] => Marco Bourelly [author_description] => [slug] => marco-bourelly ) [89825] => Array ( [author_name] => Antonio Grieci [author_description] => [slug] => antonio-grieci )) no author 86807

Estero, geopolitica, deglobalizzazione,

di Cecilia Capanna

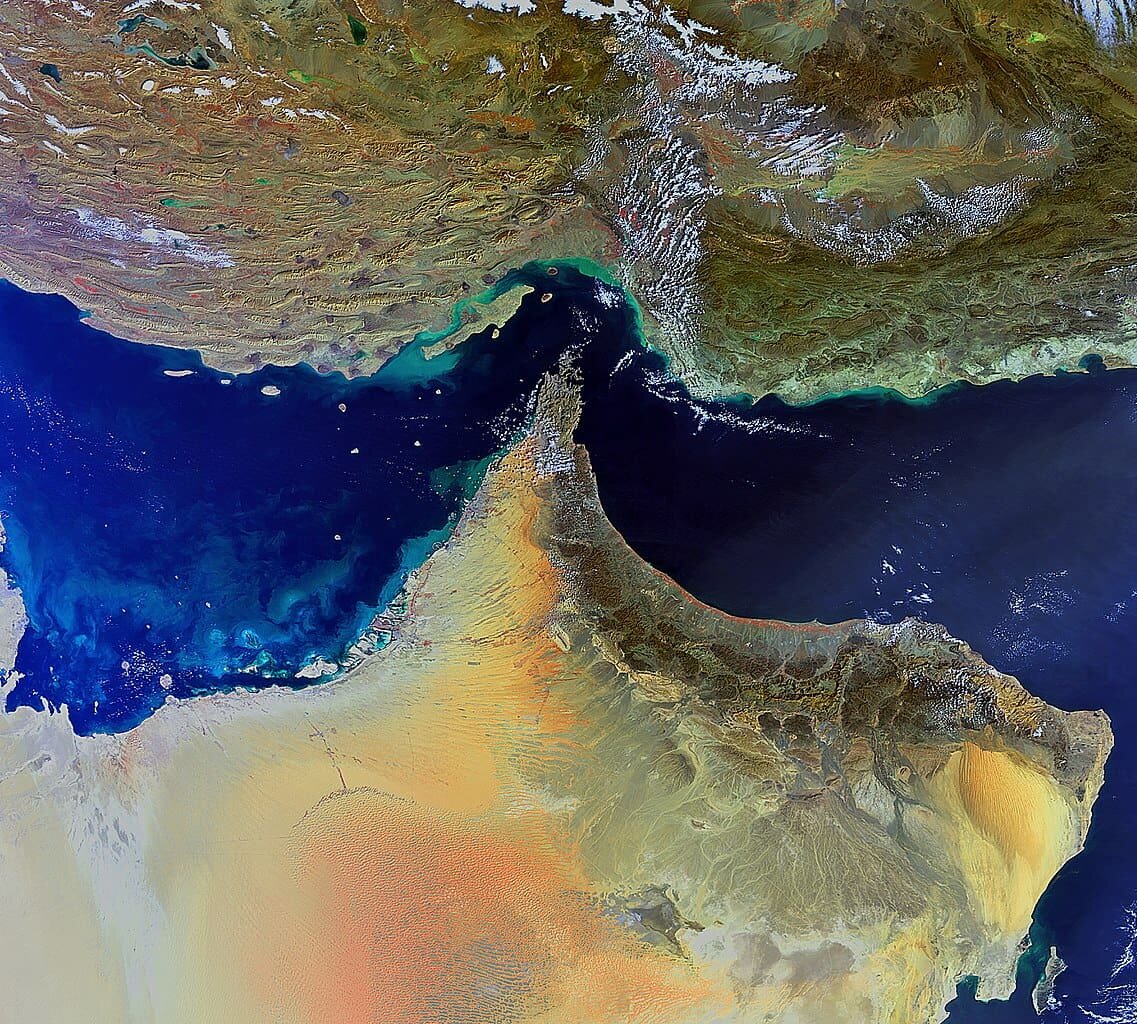

COME I CONFLITTI INTERNAZIONALI STANNO CAMBIANDO L’OCCUPAZIONE IN ITALIA: dallo Stretto di Hormuz all’inf

SCENARI INTERNAZIONALI - LIBIA - IL PREZZO DELLA PACE TRADITA: cosa abbiamo perso dopo il 2008

Italia e USA: alleanza strategica tra sfide globali e nuove opportunità